先週の水曜日に京都国立博物館で開催されている「琳派誕生400年記念 琳派 京(みやこ)を彩る」を見学に行きましたが、240分待ちの表示を見て並ばずに帰ってきました。

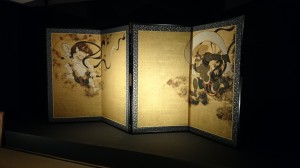

どうしても拝見したくて、今週の水曜日に再度見学に参りました。先週より短い60分待ちの表示でしたが、実際並ぶと30分程度で入場できました。 本展は、本阿弥光悦が徳川家康から鷹峯の地を拝領して400年となることを記念して開催されたもので、本阿弥光悦、俵屋宗達、尾形光琳・乾山、酒井抱一といった琳派といわれる芸術家の作品が勢揃いし、特に俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一筆の「風神雷神図屏風」が並ぶ展示室は見応えがあり、作品を比較しながら拝見させていただきました。

本展は、本阿弥光悦が徳川家康から鷹峯の地を拝領して400年となることを記念して開催されたもので、本阿弥光悦、俵屋宗達、尾形光琳・乾山、酒井抱一といった琳派といわれる芸術家の作品が勢揃いし、特に俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一筆の「風神雷神図屏風」が並ぶ展示室は見応えがあり、作品を比較しながら拝見させていただきました。

本展は今月23日迄ですが、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一筆の「風神雷神図屏風」が並ぶのは8日迄となっています。興味のある方は、是非ご覧ください!

、